今回は、私自身が最近経験した「りんご病」についてお話しします。

「子どもの病気」というイメージが強いこの病が、大人の私にとって、いかに手ごわい相手だったか。

この記事では、この個人的な体験から、その症状と対策を共有しまし。

大人がりんご病にかかる本当の怖さとは?

りんご病は、こんな病気です。

- 原因ウイルス: ヒトパルボウイルスB19

- 感染力: 発疹が出る数日前からが最も感染力が強い時期。発疹が出た頃には、すでに感染力はほぼなくなっている。

- 潜伏期間: 5〜10日程度。

- 特徴的な症状: 発疹、倦怠感、関節痛、発熱など。

このデータからわかるのは、私たちが「りんご病だ」と気づいたときには、すでに感染のピークを過ぎているということです。

これは、一般的な風邪とは異なる、この病気のやっかいな特徴です。

大人が重症化するメカニズム:免疫反応の「暴走」

大人がりんご病にかかると、子どもより症状が重くなる傾向にあります。

これは、免疫システムの反応が関係しているらしいです。

子どもの頃に感染しなかった大人の場合、体内にウイルスが侵入した際に、免疫システムが過剰に反応し、その結果、発熱や強い倦怠感、インフルエンザのような関節痛を引き起こすらしいです。

これは、ウイルスそのものの毒性というより、私たちの体がウイルスと戦う過程で生じる「副反応」的なものです。

私の体験談:痒みと倦怠感への対処法

私は、実際に体験してたことを記録しました。

倦怠感の程度と仕事への影響

症状: 最高38℃の発熱と強い倦怠感。

完全に休むことはできませんでしたが、事務作業はこなせるレベルでした。

発熱があると体力を消耗しますが、業務遂行は、まだ許容できる余裕がありました。

痒みへのアプローチ

発熱から5日間ほど経過してから、 腕と足に強い痒みを伴う発疹がでてきました。

妻の助言も参考にしつつ、冷却を中心にかゆみ対策をしました。

この広範囲の患部に柔らかくフィットするアイスまくらがおすすめです。

柔らかくて、発熱時に頭を冷やすのも気持ちいいし、痒みは1週間くらい続くので、早めの購入をおすすめします!

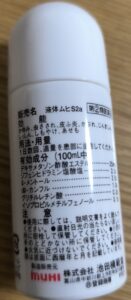

以外にも効果があったのは、市販の軟膏(ムヒ)でした。

ムヒの有効性は、含まれるメントールなどの冷感成分が、痒みの神経伝達を一時的にブロックしたためだと考えられます。

皮膚の感覚神経は、痒みよりも冷感覚を優先的に感知するため、物理的な冷却が効果的であることは知っていました。

ムヒは、虫刺され対策のイメージが強いですが、効能として、かゆみ、虫刺され、皮膚炎、かぶれ、蕁麻疹、しっしん、しもやけ、あせもと幅広く記載されており、私のケースでは、りんご病の発疹にも抜群の効果を発揮しました。

五百円くらいで効果を発揮しますから、ムヒはコスパ抜群です。

この斑模様に全体的に出た発疹が、かなり痒かったです。

感想と教訓

教訓として、アイスまくらとムヒは常備することにしました。

痒みは、長期で続いたため、後半ではアイスまくらとムヒがフル稼働してましたが、もっと早く気づけたらと思いました。

ムヒは、ジャブジャブと大量に、そして小まめに塗ってました。

【結論】りんご病を早く治すために

大人のりんご病は、決して軽視できるものではありません。

「おかしいな?」と思ったら、まずは、すぐに病院を受診してください。

特効薬がないからと諦めず、解熱剤や痒み止めといった「対処療法」が、免疫システムが戦う間の症状を和らげるための有効な手段となりました。

また、仕事などの個別事情もあると思いますが、十分な休養を取ることで、体がウイルスと戦うためのエネルギーを最大限に確保できますから、無理は禁物です。

個人的な体験談のため、参考になるかどうかわかりませんが、りんご病は、良くある風邪症状とは異なるもので、色々大変でした。

ぜひ、コメントを一言お願いします。

コメント