「衛生管理者1種」を受験し、2週間で働きながら、毎日1時間くらい勉強して、合格しました。

画像:合格通知書

受験のきっかけ

受験のきっかけは、会社からの要請、そして資格手当がつくことです。

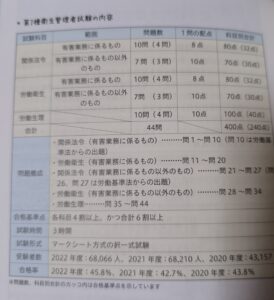

第一種衛生管理者試験の基礎情報

- 科目:関係法令(有害、それ以外)、労働衛生(有害、それ以外)、労働生理

- 合格基準点:各科目4割以上かつ全体6割以上

- 試験時間:3時間

- マークシート方式

- 合格率:43%程度

衛生管理者1種試験は合格率が約43%程度ですが、会社の要請である程度の対策をしてきている人がほとんどで、いわゆる記念受験など、無条件で合格率を下げる人の数は少ないので、ある程度難しいと考えられます。

勉強方法と工夫

限られた時間で、効率的に合格するために、勉強方法を工夫しました。

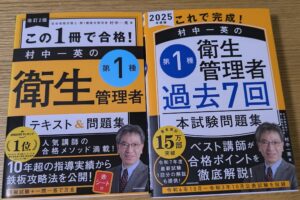

1. 教材の選定と「暗記の最小化」

使用した教材は、村中英一先生の過去問7回分収録の問題集と、それに対となるテキスト。

勉強の手順とテキスト、過去問の利用方法

私は以下の手順で勉強を進めました。

- テキストの1問1問をすべて解く。

- 間違えた問題をテキストの該当箇所をよんで理解する。

- 過去問を1年分解いてみる

- 丸付けして間違えた所を理解する

- 間違えた問題だけもう一度解いて、解けることを確認する。

- 次の回の過去問を解く。以下、過去問が終わるまで繰り返す。

- 直近の公表問題を解いてみる。

2回目の過去問から、ギリギリ合格点にのってきました。

過去問は、5年分もやれば十分かも。

暗記の工夫:イメージ法

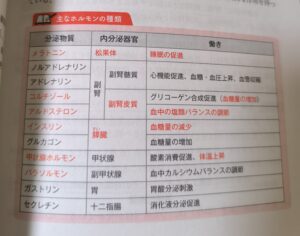

過去問の解説に出てくる表は、頻出箇所をわかりやすく整理してくれていたので、必ず覚えるようにしました。

下記の画像は、過去問の解説にでてくる表です。このような表は、暗記必須です。

また、イメージによる「暗記の効率化」をしました。

専門的な知識を理解してインプットするのは、時間がかかるので、イメージで暗記することで、丸暗記のような感じで定着させました。

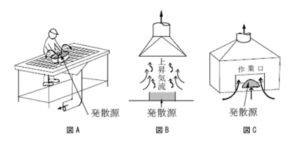

頻出論点の中で、イメージによる暗記が有効なものは、例えば下記のようなものがあります。

- 排気装置の問題:

左の格子のようなものがついてるものが、グリッド型、真ん中のバーベキューの煙の排気口みないなのが、キャノピ型、右の囲われてるのが囲い式ドラフトチャンバー型です。イメージで覚えることにより、個別の丸暗記を効率化できました。

他にはこんな問題もあります。

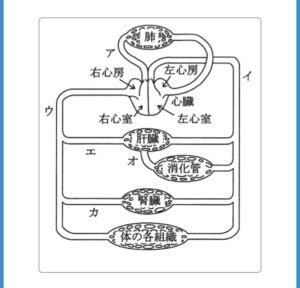

- 血液循環の問題:

血液が時計回りに循環するイメージをもって、肺からでた直後の血液は、酸素を多く含みますから、画像イは、酸素が多く、逆に肺に戻ってくる直前のアは二酸化炭素を多く含みます。このようにイメージで理解すると、すんなり理解できて、暗記量を減らす事ができます。

得点戦略:落とすべきでない問題の特定

科目ごとに10点満点の科目と7点満点の科目がありますが、合格基準のひとつ、各科目4割というのがポイントです。

10点満点の科目では4点、7点満点の科目では3点確保する必要があります。

落とせる点数で考えると、10点満点の科目では6点落とせますが、7点満点の科目では4点しか落とせないことになります。

このことから、7点満点の科目で5点以上落として不合格となるリスクが高いと考えられます。

7点満点の科目を最後に追い込むことを意識しました。

試験当日の注意点と最終準備

試験会場の雰囲気

会場の雰囲気はこんな感じ。

受験票の持ち物には時計が書いてませんでしたが、会場には時計がありました。

黒板には、マークシートの書き方の案内や、科目ごとの配点の明示、座席の案内掲示があります。

試験の結果に応じて、合格通知や結果通知の見本も開示されていました。

机には、携帯を入れるための茶封筒があり、試験前に電源を切って入れることになります。

試験当日の注意点

- 持ち物:受験票、えんぴつ、消しゴム、電卓

- 電卓の持参: 必須ではありませんが、計算問題は電卓がないと時間がかかるため、持参を強く推奨します。有休の比例付与や、BMIの計算などに必要です。

- 時間配分は心配不要: 試験時間3時間のうち、実際には退出可能時間(開始1時間後)には受験者の7割ほどが退出していました。時間を気にせず、落ち着いて処理し、じっくりと確認作業を行うことができます。

- 受験後に、受付で、合格時に免許登録するための免許申請書と記入マニュアルが入った封筒を、各自持ち帰るよう指示があるため、忘れないように注意ください。

- 問題を持ち帰ることはできません。よって、自己採点もできません。私は余った試験時間で、科目ごとに自信ありの回答が合格基準を上回っていることを確認し、あいまいな問題は、試験後に確認することで、自身の合格を確認しました。

- 飲み物は、とても飲める雰囲気ではなかったです。飲んでる人もいなかったし、案内もないです。

- トイレに行ってる人もいなかったです。

当日受験した感想

- 直近の公表問題からの出題が多いという情報が出回っているが、実際に試験を受けて、確かにそのように感じました。

- 過去問からの出題は、そのまま出る問題は数問のみ。少しひねって出る問題もあるが、5個の選択肢のうち1つの肢は過去問の内容そのままであり、それが正解肢になっているような出し方。惑わされない為には、やはり過去問の学習が重要。

- 過去問が通用しない難しい問題も各科目で1問程度は出てくるため、満点をとることは厳しいと思われます。

- 暗記系の問題は、容赦なく細かい数字を聞いてくるので、頻出問題はおさえる必要がある。

- 過去問をおさえて挑むことで、最低限、合格基準点、プラス何点かを取らせてくれるイメージです。

合格発表

試験日から約1週間後にネット上で合格発表されました。

午前9時半に発表予定でしたが、数分前には発表されてました。

合格者一覧の中に自分の受験番号があり、ホッとしました。

免許申請

会社で衛生管理者として活躍するには、免許申請が必要になります。

試験日に持ち帰った封筒の中に、免許申請書類一式が入っており、申請様式を手書きで作成しました。

申請様式は手書き作成なのですが、記入例としてルールが細かく決められており、案の定書き間違えました。

ただ、間違えてもネットから申請様式をダウンロード可能なので、ダウンロードして印刷して再作成しました。

申請様式の裏には、収入印紙1500円を登録料として、はる必要があります。

その他にも、免許証の返信用封筒として、簡易書留料金込の切手を貼って同封したり、申請様式に貼る証明写真を用意したり、色々とお金もかかるし面倒な手続きでした。

申請書類一式の送料もかかります。

申請様式の送信は、おそらく問題ないだろうと思い、簡易書留の指示でしたが、少し安いレターパックライトで送ってみました。

まとめ

衛生管理者1種試験は、過去問中心の戦略によって、効率よく突破することが可能です。

会社から要請があって、取らないといけない状況のある人にとって、参考になれば幸いです。

ぜひ、一言でもコメントください。

コメント